こんにちは。

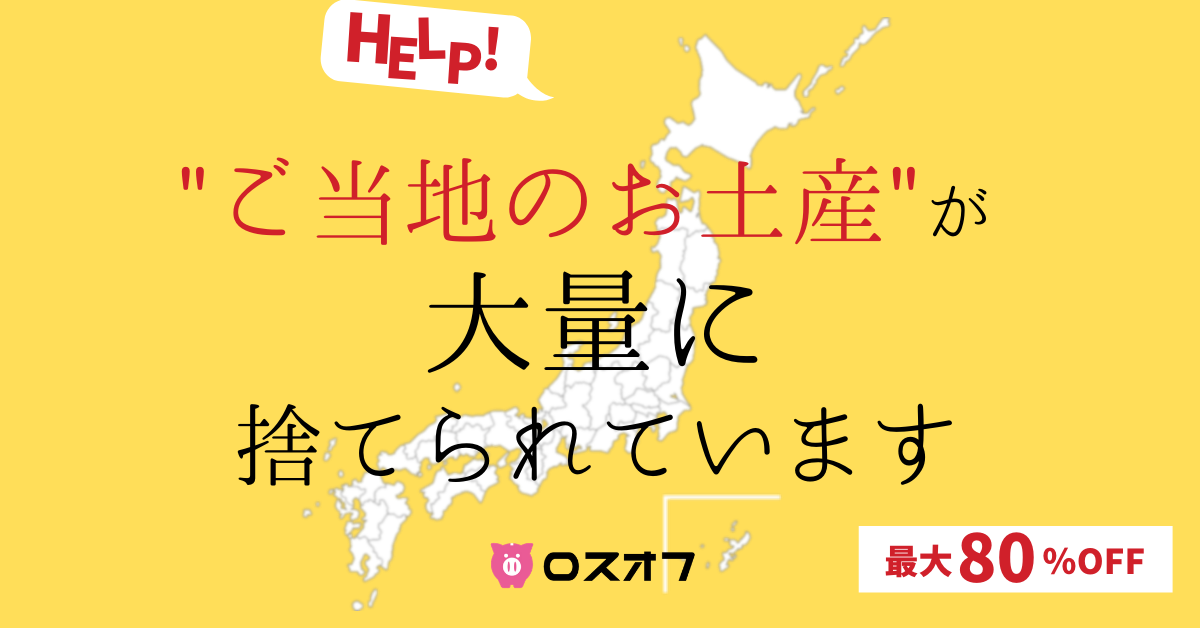

最近よく聞くようになった「フードロス」という言葉。

日本では、まだ食べられるのに捨てられている食品が年間約472万トンあると言われています。

その背景には、「食べきれなかった」「賞味期限が近い」だけではなく、

“見た目”や“体裁”が悪いという理由で価値を失ってしまう文化的な側面もあるのではないかと、僕は思っています。

🛍️ 解体セールで感じた疑問

小学生のころ、母に連れられて**百貨店のお中元“解体セール”**に行きました。

包装を外されただけの食品が、半額以下で山積みになっていたのを見て、

「え?中身はまったく同じなのに?」と、素朴な疑問を抱きました。

そのとき感じたのは、

日本って“中身”より“外側”に価値を置く国なのかもしれないということ。

🇯🇵 フードロスと“体裁”へのこだわり

実際、日本の食品ロスにはこうした「見た目」や「形式重視」の文化が影響している部分があると感じます。

- 🥕 形が曲がっている野菜

- 🐟 サイズが揃っていない切り身

- 🍪 箱が少し潰れただけのお菓子

- 🧃 賞味期限が近づいただけのジュース

これらは味や栄養には問題がなくても、商品としての価値が下がり、捨てられてしまうことが多いのです。

🟨 訳ありって、本当に“訳”があるのは食べ物じゃなくて、僕たちの価値観のほうじゃない?

🍛 子ども食堂と、もったいないの逆転発想

もし、そんな訳あり食材を活用して、こども食堂を運営できたらどうでしょうか?

たとえば──

- 📦 箱が潰れてしまったまんじゅう

- 🐟 不揃いな鮭の切り身

- 🥕 曲がっているにんじん

- 🧃 賞味期限が近いジュース

それらを使って、温かくて栄養のある食事を提供できたら、

それはきっと**「安く済ませた」ではなく、「価値を救った」食事**になります。

🥣 たとえばこんなメニューがあってもいい。

訳あり鮭のおにぎり

見た目不揃いな野菜の味噌汁

箱潰れの沖縄ゼリーを添えたデザート

子どもたちに「これ、ロスオフっていうサイトで救われた食材なんだよ」と伝えられたら、

食べることが“学び”や“誇り”にもなる。

⚠️ 批判もあるかもしれない

- 「子どもに訳あり食品は失礼じゃないか」

- 「新鮮なものを与えるべきだ」

- 「格差や差別につながらないか」

でも、訳あり食品=品質が劣るというのは誤解です。

むしろその背景には、生産者の努力や小さな流通の壁がある。

“もったいない”を活かす選択は、社会への前向きな提案なんです。

📚 子どもにとっては、食育にもなる

- 食材の背景を知る

- 命や資源の大切さを学ぶ

- 社会課題に触れ、自分で選べる目を育てる

訳ありごはんは、子どもたちにとって“生き方の授業”にもなる。

🧑🍳 訳ありは、“安い”じゃなく、“意味がある”

- 🟨 安く仕入れた → ✖

- ✅ 想いを受け取った → ◯

- 🟨 余り物 → ✖

- ✅ 誰かの努力の結晶 → ◯

- 🟨 妥協 → ✖

- ✅ 誇れる挑戦 → ◯

📢 社会全体で空気を変えていく

この動きを本当に広げるためには、メディアやインフルエンサーの発信力が必要です。

- SNSで「訳あり食品が実はすごい」を発信

- テレビ番組で子ども食堂の取り組みを特集

- YouTuberが訳あり食材で料理企画

さらに、子どもたち自身のひとことも社会を動かす力になる。

✨ 最後に:訳ありは、余り物じゃない。“未来の一口”だ

- 外箱がなくても、味は同じ

- 見た目が悪くても、栄養はある

- 誰かが残したものでも、それは**“救われた命”**

フードロスは、食品の話だけじゃない。

価値の話であり、生き方の話であり、未来の話。

💡 本日のひとこと:

“訳あり”って、本当は“誰かにとって価値あり”なんだ。

コメント